Под небом Африки моей

Вздыхать о сумрачной России.

(Александр Пушкин)

« Les Russes ne voulaient pas d’un Nègre dans les aïeuls de Pouchkine » (Le Temps, Suisse, 10-12-2010)

Dieudonné Gnammankou, désormais appelé Alcali Gnammankou, est historien. Joint à Paris par téléphone, ce spécialiste de la diaspora africaine en Europe et philologue slavisant revient sur les origines africaines de Pouchkine.

Le Temps : Comment en êtes-vous venu à douter de la version officielle sur l’origine de l’arrière-grand-père de Pouchkine ?

Dieudonné Gnammankou : À l’époque, les termes pour désigner les Africains étaient un peu flous et mon directeur de recherche à Paris m’a demandé de les clarifier. Pouchkine utilise le mot « arap », qui était traduit par erreur en français comme « Arabe ». Le roman de Pouchkine a ainsi été traduit tantôt comme « Le Maure de Pierre le Grand », tantôt « Le Nègre de Pierre le Grand ». On n’a donc pas imaginé que le personnage pouvait être noir.

J’ai constaté qu’à partir de la fin du XVIIe siècle, le terme « arap » était le plus utilisé. Je pense que son origine est turque car, dans la langue ottomane, on retrouve le même mot qui désigne à la fois les Noirs et les Arabes. La Russie, à cette époque, était en guerre contre l’Empire ottoman qui avait dans ses troupes des soldats noirs. Les Russes ont donc trouvé des Noirs parmi leurs prisonniers et adopté leur terme pour les décrire. Au palais impérial russe, il y a alors eu cette mode des pages noirs. Là encore, le terme qui les désignait était « les Nègres du palais », Nègre traduit par « arap ».

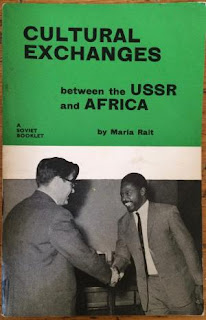

– Pouvez-vous me parler de votre formation à l’université de Moscou. Vous en avez bénéficié grâce aux échanges entre le Bénin et l’URSS durant la Guerre froide ?

– Oui, en effet, je suis donc Béninois d’origine bien que j’aie grandi en Côte d’Ivoire. Après le bac, j’ai passé un an au Bénin où j’ai appris que je pouvais postuler à une bourse pour l’étranger. J’espérais les États-Unis ou le Canada mais je me suis retrouvé sur la liste pour partir à Moscou, avec juste une semaine pour donner mon accord de partir. À l’époque, l’URSS était encore là, on ne pouvait pas y aller comme on voulait. J’ai vu ça comme une opportunité. Chaque année, une centaine d’étudiants du Bénin profitaient d’une bourse soviétique.

– Comment avez-vous vécu Moscou à l’époque, comme Africain ?

– Ce n’était pas évident, mais je dois dire que nous étions encore, si on peut dire, dans les belles années. Dans ma promotion d’août 1984, on savait un peu ce qu’était le racisme, que l’on a découvert par des insultes, « nègre », « singe », etc. Des années après, j’ai découvert que Pouchkine lui-même avait été traité de singe afin de lui rappeler ses origines africaines. Mais ce n’était pas encore le racisme violent qui a émergé dans les années 90, quand le mouvement des skinheads s’est développé et a commencé à attaquer les étudiants africains, les obligeant à former des groupes d’autodéfense sur le campus. J’ai connu cela quand je suis retourné à Moscou après la fin de mes études, il ne fallait pas sortir un jour de match de foot par exemple… J’ai moi-même été agressé au cours d’un voyage en 1999. Mais on ne sait toujours pas si c’était une simple violence contre les Noirs ou s’il y avait un lien avec mes travaux, car j’ai été l’objet de menaces.

– De menaces parce qu’on considérait insultant que Pouchkine ne soit pas Éthiopien ?

– Oui, j’ai publié en juin 1995 dans le journal russe Rossiyskie mon premier article sur Pouchkine et son origine africaine, quand j’ai découvert que l’aïeul de Pouchkine n’était pas d’Éthiopie mais du Cameroun. Cela a fait sensation. La Fondation russe pour la culture m’a invité à un colloque en août 1995 sur le thème des études sur Pouchkine hors de Russie. Je m’y rends donc. Mon article a fait tellement de bruit à Moscou que plusieurs médias russes étaient venus m’interviewer et j’ai reçu diverses invitations. Mais les organisateurs m’ont demandé de limiter mes déplacements en ville, car ils avaient reçu des menaces de mort à mon égard. Il y avait à Moscou une espèce de mafia russo-éthiopienne. Parmi les étudiants boursiers éthiopiens, certains avaient saisi la permission donnée par Gorbatchev de former des coopératives. Ils faisaient de l’import-export et étaient exonérés d’impôts, car ils avaient nommé leur société « Pouchkine ». Ils s’organisaient aussi des voyages en Russie et en Éthiopie. Mon article nuisait donc à leur activité. Au niveau diplomatique, il y a eu des tensions entre les ambassadeurs éthiopiens et camerounais. À tel point qu’en 1997, alors que je devais participer à la « semaine culturelle Russie-Afrique », on m’a refusé l’invitation à deux semaines de l’événement. Deux ans après, je me suis renseigné : effectivement, il y avait eu un veto contre ma venue, posé par les ambassadeurs éthiopien et érythréen.

En 1999, j’ai été invité par le ministère russe pour la célébration du bicentenaire de Pouchkine. L’éditeur de mon livre m’a informé que, ayant participé à une émission de radio présentant mon travail, il avait reçu des menaces le dissuadant de le publier, des menaces violentes. Cette fois, c’était le responsable éthiopien de l’entreprise qui le menaçait. Et, le lendemain de ma conférence, j’ai été agressé par deux jeunes skinheads juste à côté de la place Rouge. Ils m’ont cassé le nez. Il y a aussi eu une opposition chez certains chercheurs. Ils ont décrété ne pas vouloir « d’un nègre dans les aïeuls de Pouchkine, car (ils) avaient un Abyssin, et cela (leur) suffisait ». Les gens n’aiment pas qu’on leur dise que Pouchkine est issu du métissage, parce que leur symbole de la Russie, c’est Pouchkine ! Il y a cette contradiction : les Russes revendiquent une icône, Pouchkine, mais ne veulent pas entendre parler de sa dimension africaine. Entre 1995 et 2000, j’ai été invité une dizaine de fois en Russie pour des conférences, ce qui m’a permis d’échanger dans les différents musées consacrés à Pouchkine et Hannibal. J’ai eu à rencontrer tous ces chercheurs russes dont la majorité, au fil des ans, a soutenu mon travail. Ce qui fait que, lorsque mon livre est paru, il a obtenu deux prix, dont le Prix Pouchkine de la Fondation russe pour la culture et le prix du meilleur livre au Salon du livre international de Moscou. Il s’est bien vendu en Russie, mais la crise économique de l’époque a empêché mon éditeur de le rééditer.

Les Africains qui vivent en Russie m’écrivent et me disent souvent que ce livre sorti en Russie les a beaucoup aidés car ça leur permet de parler de l’Afrique dans l’histoire de la Russie. Ça permet de voir que l’histoire n’est pas linéaire, et ne pas penser notre époque comme la civilisation la plus développée en comparaison à celles du passé.

– Pour revenir à cette découverte, le premier article sort en 1995. Comment arrivez-vous à cette découverte, quel est le cheminement ?

– Il se trouve que j’avais entendu parler de l’origine éthiopienne d’Hannibal avant d’aller à Moscou, car mon père m’avait offert un livre sur l’esclavage en Afrique, et on y citait Hannibal en exemple d’esclave affranchi. J’avais donc cet exemple en tête, mais quand on étudiait Pouchkine, une fois en Russie, le professeur est passé très vite sur la branche africaine de la généalogie de l’auteur dans le roman Le Nègre de Pierre le Grand. On nous faisait lire des extraits du roman, et dans les quelques pages de ce livre, il y avait très peu mention du héros. On nous a même enseigné que le héros principal du livre était le tsar et non Ibrahim (Abraham, le premier nom d’Hannibal), que cela parlait de la Russie en marche, en train de se réformer grâce au tsar.

– Le roman est inachevé, dans quelle mesure ?

Il est très inachevé. Il y a sept chapitres écrits par Pouchkine et on a du mal à savoir comment l’histoire va se terminer. Mais c’était suffisamment complet pour que les éditeurs le publient après sa mort. C’est le premier roman historique russe, Pouchkine s’en était targué de son vivant, affirmant faire pâlir un Walter Scott ou un Byron. Il a choisi cet aïeul noir comme héros. Le roman parle des années françaises d’Hannibal et de son retour en Russie. Le projet personnel du tsar – source de famille, je n’ai pas pu trouver la moindre confirmation de ça – était de trouver une fiancée à son filleul noir et il a choisi une fille de la plus ancienne famille de boyards russes. Le roman ne finit pas, on ne sait pas s’il se marie finalement avec elle ou pas. Un réalisateur soviétique a adapté ce roman au cinéma en 1976. Mes recherches ont commencé ainsi. Je pensais donc que Pouchkine était éthiopien et n’avais aucune raison de le remettre en doute. Quand j’ai fait une étude comparée de la vie réelle d’Hannibal et du personnage de Pouchkine, j’ai découvert un personnage fascinant. Le portrait de lui qu’a fait Henri Troyat est d’ailleurs totalement faux. J’ai donc voulu investiguer.

Logiquement, mon premier chapitre était consacré à son enfance éthiopienne. Je me suis mis à lire des documents pour comprendre le fonctionnement de la société éthiopienne de l’époque et étudier la ville dont il avait donné le nom, Logone. Et c’est là où j’ai commencé à avoir de gros doutes, car je n’arrivais pas à localiser la ville en Éthiopie, et aucun des faits de l’époque ne correspondait à ceux qu’on avait utilisés en Russie pour expliquer les conditions du départ d'Hannibal ni qui était son père, supposé prince du nord de l’Éthiopie et vassal des Ottomans. Je n’ai pas trouvé la trace d’une attaque ottomane, au contraire, à l’époque les relations étaient amicales entre les deux États. Rien ne permettait de confirmer cette thèse. J’étais un jeune chercheur et je me demandais pourquoi tout le monde disait qu’il était éthiopien. Au fil des lectures, je me suis rendu compte que tous citaient le même auteur, Dimitri Anouchine, géographe et anthropologue, qui avait écrit une série d’articles pour le centenaire de Pouchkine, où il disait avoir découvert la ville d’origine d’Hannibal.

Pouchkine a toujours dit qu’il était un descendant de Nègre. Il n’a jamais dit de quelle région d’Afrique, car il ne le savait pas. Hannibal, lui, n’a jamais cité de pays, il a juste dit qu’il était né à Logone, sur les terres de son père et que son père régnait sur trois cités. On sait par tradition familiale que cette cité était au bord d’un fleuve. Or Anouchine défendait la thèse de la hiérarchie des races du XIXe siècle, et c’est ainsi qu’il explique que Pouchkine ne peut pas être descendant de Nègre, des sauvages donc, d’après lui, mais d’Éthiopiens qui s’étaient métissés avec des peuples sémites, orthodoxes, et donc frères de religion. Au milieu du XIXe siècle, un des popes de l’Église orthodoxe russe avait proposé qu’une princesse russe soit donnée en mariage à un prince éthiopien pour que soit scellée l’alliance entre la Russie et l’Éthiopie. L’Éthiopie chrétienne et orthodoxe avait une excuse, c’était le seul pays d’Afrique présentable comme origine de Pouchkine. En lisant l’intégralité du texte d’Anouchine, j’ai vu la manière dont les préjugés raciaux de l’époque guidaient le chercheur. Il dit qu’« il est inutile de chercher ailleurs en Afrique noire une origine », et avoue lui-même n’avoir jamais trouvé la ville de Logone en Éthiopie. Vladimir Nabokov, dans les années 60, était aussi tombé sur les travaux d’Anouchine, qu’il a fortement critiqués en raison de leur caractère raciste.

Il a failli trouver la réponse en se demandant si la véritable origine ne pouvait pas être la ville de Logone en Afrique équatoriale. Il a ensuite réfuté cette thèse, car les Noirs vivant là-bas sont musulmans et il s’est dit que si l’enfant Hannibal, comme on le sait, a été converti à l’islam à son arrivée à Constantinople, il ne pouvait donc pas être issu d’un peuple islamisé. Nabokov s’arrête là, mais précise qu’il aurait aimé quelque chose de plus romantique, qu’Hannibal soit éthiopien, donc un descendant du roi Salomon et de la reine de Saba. Pour ma part, je n’ai pas eu tout de suite connaissance du texte de Nabokov durant mes recherches en Russie, parce que Nabokov y était interdit. Mais Nabokov a été à deux doigts de trouver. S’il avait étudié l’histoire de la principauté de Logone, il aurait su que la cité Kotoko s’est convertie à l’islam à la fin du XVIIIe siècle, longtemps après la mort d’Hannibal.

La thèse d’Anouchine est totalement raciste et je suis choqué qu’un Institut d’anthropologie de Saint-Pétersbourg, [et un cratère de la lune – ndlr] porte son nom. Il écrit qu’il est impossible qu’un Nègre pur-sang ait pu devenir le premier mathématicien russe, le premier architecte russe, même en ayant reçu une éducation européenne. C’est aussi un grand héros russe, il avait un poste de haut rang dans l’armée. Il était en charge de la défense de tout l’Empire russe. Impossible que le descendant de ce Nègre ait pu devenir le fondateur d’une littérature européenne. Quand j’ai lu ça, j’ai réalisé qu’on n’était plus dans la recherche scientifique. Cela a été écrit à l’occasion du centenaire de Pouchkine, en 1899, au moment où le nationalisme russe devait se consolider autour de cette figure.

Au XIXe siècle, les Russes considéraient que la Russie n’était pas encore une nation à part entière parce qu’elle n’avait pas de littérature établie. Pouchkine va donner à la Russie sa littérature. La place qu’il va occuper dans la société russe devient tellement importante qu’on ne pouvait pas admettre, dans le cadre des thèses racistes du XIXe siècle, que ce héros puisse être noir. Tous les grands écrivains russes le considéraient comme leur grand maître. En 1995, je tombe sur cette cité de Logone, capitale d’une principauté divisée entre le Cameroun, le Nigeria et le Tchad. Elle se trouve sur les bords du fleuve Logone, du côté camerounais.

– Il n’y a pas d’archives au Cameroun ?

Sur cette époque précise, non, mais il y a des manuscrits qui peuvent servir à la recherche. Les Kotoko utilisaient l’alphabet arabe pour écrire dans leur langue au XVIIe siècle, l’époque où est né Hannibal. Il y a une généalogie des princes. À part cela, je n’ai pas trouvé grand-chose. Il y a par contre un biographe anglais d’Hannibal, Hugh Barnes, qui affirme, sans citer sa source, qu’il aurait trouvé un document signifiant l’enlèvement de l’enfant d’un prince en 1714, onze ans après l’enlèvement d’Hannibal. Ce que j’ai trouvé, c’est plutôt des travaux d’historiens, comme ces Français, les Lebeuf, qui ont fait des fouilles archéologiques dans le bassin du lac Tchad et au Cameroun et qui ont étudié l’histoire des Kotoko. Ils ont pu démontrer en détail l’histoire de ces régions-là et les relations entre les différentes principautés. Entre 1690 et 1704, le sultan du Baghirmi, voisin de la cité Kotoko, menait des attaques régulières contre la principauté de Logone, car il bénéficiait d’une aide militaire de l’Empire ottoman. La Libye actuelle, à l’époque la Tripolitaine, était une province ottomane. Il recevait des aides militaires, ce qui lui permettait de faire des razzias dans les principautés non islamisées de la région et ces attaques correspondent à la période d’enlèvement d’Hannibal en 1703. Ce qu’on sait de cette principauté de l’époque confirme la possibilité que l’enfant du prince ait été pris en otage et conduit à Bengazi ou à Tripoli et après à Constantinople.

– Y a-t-il des traces du passage d’Hannibal à Constantinople ?

– Oui. C’est-à-dire qu’on a des correspondances, mais dans les archives russes. On a les archives de l’ambassadeur de Pierre Ier à la cour ottomane. Une lettre révèle qu’ils préparent l’arrivée de deux enfants de Constantinople à Moscou. On a les noms de deux des enfants : Abraham et Abdoul. Je suis allé à Istanbul pour faire des recherches, mais la police ne m’a pas laissé entrer, car mon passeport béninois avait expiré et l’ambassade du Bénin à Paris m’avait délivré un laissez-passer. J’avais un visa, mais la police de l’aéroport a refusé de reconnaître mon laissez-passer. J’étais parti avec un ami, Gilles Delente, qui a pu accéder aux archives et on a travaillé par fax.

Les douanes de l’empire ottoman notaient tout. Cette année-là, 1703, un nouveau sultan avait été nommé et a décrété l’impôt du sang : des enfants de tout l’empire devaient être amenés à la cour pour être islamisés et éduqués. Ce prélèvement d’enfants s’est fait partout, en Grèce, en Europe centrale, en Afrique du Nord, et plus au sud aussi. Hannibal a été détaché du service du sultan du fait de ses origines nobles. En fait, ce qu’on a comme document, c’est le témoignage d’Hannibal lui-même et de ses enfants. Dans la préface de son livre de géométrie des fortifications, il fait un rappel de son histoire. Mais il y a encore du travail à faire. Ce que les archives d’Istanbul disent, c’est qu’il y a certainement des traces du passage d’Hannibal, sauf qu’en 1993, au moment où j’ai fait ce voyage, il n’y avait qu’une dizaine de personnes qui lisaient l’ottoman au service des archives. Le classement des documents d’archive ottomane était très lent. On devait laisser des fiches qui précisaient notre recherche afin d’être contactés si les documentalistes trouvaient l’information. Soit dit en passant, il y a encore des recherches à faire, même à Paris sur le séjour d’Hannibal en France. Et peut-être en Iran !

L’institut de génétique de Londres m’a appelé un jour pour savoir si j’étais intéressé de faire des études ADN sur les descendants d’Hannibal et le comparer à l’ADN de peuples africains. On n’a pas pu faire ces recherches car le généticien anglais qui m’avait contacté avait besoin que le prélèvement soit fait sur un descendant d’Hannibal de la branche masculine. Or tous les descendants connus d’Hannibal, plus de 500 en Russie, sont issus de ses filles. Les descendants des garçons ont tous disparu depuis le début du XXe siècle, sauf un qui portait encore le nom d’Hannibal dans les années 1910, il était soldat dans l’armée russe pendant la Première Guerre mondiale, a servi en Perse et il est resté là-bas après la guerre. Il s’est installé à Abadan, et il serait le fondateur du premier musée de cette ville. On ne sait pas s’il a été marié et s’il a eu des enfants. S’il a eu des fils, ce serait la piste pour l’ADN. C’est encore ouvert.

– Vous-même, que faites-vous désormais ?

– Excellente question. J’ai fait cette recherche dans le cadre d’une thèse. Et j’ai écrit la biographie d’Hannibal. Ma thèse a porté sur la présence africaine en Russie de 1670 à 1917. Mon livre est sorti en 1996 et la thèse en 2000. J’ai postulé pour avoir la qualification de maître de conférences en études slaves et russes. Mais je n’ai pas eu de poste. Je suis devenu chercheur indépendant. Après Hannibal, je me suis posé la question de l’accueil des autres Africains en Russie. Depuis maintenant six ans, je mène des recherches sur l’histoire des Africains en Europe, et je coordonne pour une association, la Maison de l’Afrique à Toulouse, un projet sur les Africains et leurs descendants en Europe avant le XXe siècle. Malheureusement, on n’a pas, dans les universités en France, un département spécialisé dans l’histoire des diasporas comme cela se fait aux USA.

– Ce que vous faites nourrit son homme ?

– Pas vraiment, en plus de mon activité de chercheur indépendant obligé d’autofinancer ses recherches, je suis directeur des éditions Dagan, que j’ai fondées, mais cela ne nourrit pas non plus son homme. J’ai décidé de m’y consacrer pour pouvoir développer des publications d’autres chercheurs travaillant sur ces thématiques. Ça reste malheureusement précaire, les banques sont réticentes à financer les jeunes entreprises… J’ai été sollicité aux États-Unis pour enseigner, mais, comme j’ai des enfants jeunes, je n’ai pas voulu partir. Je suis aussi traducteur littéraire. Du russe au français. J’ai été pendant près de deux ans journaliste chez Jeune Afrique, à la rubrique culture. Mais c’était à une époque où les pages culture s’amenuisaient, on m’a demandé de passer à la rubrique économique qui n’était pas mon fort. J’ai aussi collaboré avec l’Université de Yale sur le projet d’Encyclopédie des diasporas et l’Université de Harvard en 2008 car elles organisaient un colloque sur l’africanité de Pouchkine.

– Il y a un mot en vogue en France, c’est « discrimination ». Y pensez-vous à propos de la difficulté que vous avez à recevoir une reconnaissance de vos travaux ?

– J’y ai beaucoup pensé. Il est surprenant que je n’aie pas de chaire d’enseignement. Le Quai d’Orsay avait fait appel à moi pour comprendre l’historique des relations Russie – Afrique. Ces deux dernières années, je suis chercheur associé à la Sorbonne, mais je n’ai malheureusement que quelques heures. On ne peut pas en vivre. Ça permet d’être dans l’institution et d’avoir le statut, mais pas plus. Des discriminations existent dans le milieu universitaire en France. Il y a des études africaines, russes, américaines, orientales et même australiennes. Ce qu’on constate dans les universités françaises, c’est que le pourcentage de chercheurs originaires des régions étudiées, en moyenne, c’est 15%. Sauf dans le domaine des études africaines, où il n’y a que 2% d’Africains. Et si on regarde le parcours de ceux qui ont fait une thèse il y a dix ans et les références des uns et des autres en termes de publications etc., c’est misérable.

Nous sommes quatre, parmi ceux que je peux citer, qui sommes d’origine antillaise ou africaine. Deux de mes autres collègues sont partis, car, après la thèse, on a eu l’accréditation de maître de conférences, et on nous a dit qu’il fallait partir aux États-Unis. Un autre est parti au Canada. Un autre est resté en France et a eu un poste en province où il a enseigné, mais il a dû se reconvertir en agent immobilier. Dans les études africaines, c’est très compliqué, il y a un système de réseau très restreint… Un Américain membre du jury de ma thèse a demandé aux autres si j’allais avoir un poste l’année suivante, la réponse était non et que je devais chercher une bourse post-doctorale aux États-Unis. Je trouve que c’est un gâchis, car il y a tout un vivier de cadres très qualifiés qu’on n’utilise pas et qui ne sert pas la France. Je fais partie d’un projet, le « Gotha noir de France ». On veut montrer aux jeunes Africains et Antillais français qu’il y a dans la société française des Noirs qui réussissent, même s’ils n’ont pas beaucoup de visibilité dans les médias. On ne demande jamais son avis à un chercheur noir au journal télévisé, par exemple. À tel point que, lorsqu’on a eu Roselmack au JT de TF1, cela a été un événement qui n’aurait pas dû en être un. Car des journalistes d’origine africaine ou antillaise, il y a en a dans chaque promotion.

J’ai fait un travail d’histoire pour la Maison d’Afrique, sur les Africains et leurs descendants en Europe avant le XXe siècle. Le but de ce travail est de montrer que l’Europe ancienne a été une société multiculturelle. Quelle que soit l’époque ou la région en Europe, on retrouve des traces de Noirs européens reconnus pour leurs mérites. Ça surprend les gens, il y avait de grandes figures noires qui aujourd’hui ne sont pas connues. Ce qu’Hannibal a atteint en Russie il y a presque 300 ans, on ne l’a plus aujourd’hui : je ne pense pas qu’il y ait dans les armées un maréchal noir. Il y a un recul général à tel point que ça paraît incroyable que quelqu’un parmi nous accède à un poste de direction. Nous sommes nombreux à avoir fait nos preuves, et, malheureusement, nos opportunités professionnelles pour exprimer nos compétences ne se présentent pas toujours.

– Comment les médias français ont-ils parlé de votre découverte ?

– Il y a une dizaine d’années, un journaliste du Monde avait écrit un article sur deux de mes livres, mais l’article n’a jamais été publié. Les grands quotidiens ici à Paris, les grands hebdomadaires, quand ils ont parlé de Pouchkine et de ses origines africaines en 2004, c’est parce que le jazzman David Murray avait décidé d’ouvrir le festival « Banlieues bleues » avec un hommage à Pouchkine et ses origines africaines dans un opéra où il citait mon travail. Et, à chaque fois, il devait insister sur le fait qu’il s’était inspiré de mon livre. Il n’y a que Le Nouvel Observateur qui ait cité mon nom et mes travaux. C’est dommage. Les universités américaines font appel à moi régulièrement, ce n’est pas le cas des universités françaises.

Il y a un linguiste français qui a fait un travail remarquable sur les langues kotoko. Il a publié un article de linguistique qui confirmait ma thèse de l’origine kotoko d’Hannibal. Cela a été repris instantanément par de nombreux médias, mais je ne suis pas cité dans ces articles. Mais, depuis peu, les choses semblent bouger, le magazine L’Histoire m’a sollicité en 2008 pour un article sur Pouchkine et l’hebdomadaire Le Point vient de consacrer un article de deux pages à mes travaux sur Hannibal.

L’hommage que l’on a rendu en novembre à La Fère, en Picardie, où Hannibal a étudié les sciences militaires, était très important. J’ai été très heureux que les membres du conseil régional et général, les deux députés de la circonscription, le maire aient tous fait des discours. Ils ont replacé Hannibal dans le contexte historique français. Il n’était pas d’origine française, mais il a servi dans l’armée française comme volontaire, a été blessé à la guerre. Il a été un ambassadeur en Russie de la langue française, des sciences et techniques françaises au XVIIIe siècle. C’est pour ça que cet hommage, je tenais à ce qu’on le fasse cette année, afin de montrer qu’il n’y avait pas seulement Pouchkine mais aussi son bisaïeul. Il a joué un rôle important dans la société de son époque.

---

Dieudonné Gnammankou a rédigé la thèse suivante en 2000 :

Histoire des Africains dans la Russie impériale : présence noire, connaissance de l'Afrique et attitudes russes envers les Noirs de 1670 à 1917

sous la direction de Elikia M'Bokolo (Paris, EHESS).

Voir aussi cet entretien :

À la cour du tsar existait la charge de « Nègre de Haute cour » («арап Высочайшего двора»), remontant à la cour de la mère du tsar Michel Fédorovitch.

La plupart des Nègres de cour venaient d'Amérique. Le premier de ces Nègres fut Nelson, le valet de chambre de l'envoyé des États-Unis, John Quincy Adams.

Un autre, Nero Prince, fut l'un des fondateurs d'une loge maçonnique américaine dont il occupa le poste de grand maître. Son épouse Nancy Prince rédigea un journal pendant son séjour à Saint-Pétersbourg et y fonda même un orphelinat.

À la lisière des XIXe et XXe siècle, un autre de ces Nègres, originaire du Cap-Vert, Gueorgui Maria, fonda une dynastie dont les descendants vivent encore aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Mort en 1912, il laissa 5 enfants : Viktor, Sergueï, Nikolaï, Gueorgui et Ekaterina. Après la Révolution, ses fils travaillèrent en usine, et en 1941 furent enrôlés dans l'Armée rouge. Nikolaï Gueorguevitch Maria, fantassin de marine, mourut en 1943 dans les marais de Siniavino. Gueorgui Gueorguievitch Maria fêta la victoire au printemps 1945. Ekaterina Nikolaïevna Maria (1930 – 2007) survécut au blocus et travailla pendant 55 ans à l'Institut de chimie pharmaceutique. Elle élève aujourd'hui la sixième génération des descendants du « Nègre de Haute cour » Gueorgui Maria.

Константин Евгеньевич Апти (originaire de Smyrne)

Son fils, Николай Константинович Апти

Борис Георгиевич Бадаса (originaire d'Abyssinie)

Георгий Николаевич Мариа

Сергей Георгиевич Мариа

En haut : Николай Георгиевич Мариа avec son épouse Maria, en bas : Екатерина Николаевна Мариа dans les bras de sa grand-mère et Георгий Георгиевич Мариа

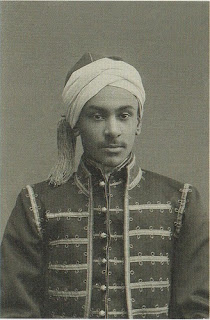

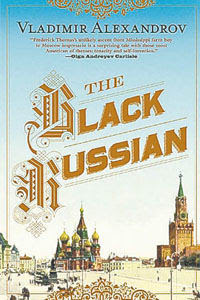

Fiodor Fiodorovitch Tomas (né Frederick Bruce Thomas), né en 1872 d'anciens esclaves du Mississippi, devint le propriétaire d'un des restaurants les plus chics de Moscou.

Un Cosaque noir (un de ces « Afro-Abkhazes », peut-être d'origine éthiopienne ou descendants de Noirs offerts par Pierre le Grand à des princes abkhazes)

À l'époque des zoos humains...

Un article sur l’Afrique vue par les écrivains-voyageurs russes

Une nationalité ?

Un film inspiré de la biographie de Lumumba : Чёрное солнце (1970)

Un article sur les étudiants africains en Union soviétique

L'étudiant de l'Université Lumumba Жан-Пьер Эвери (du Congo) chante Бирюсинка (Л. Ошанин / Э. Колмановский) (1964)

Kossyguine dans l'Éthiopie communiste de Mengistu

L'empereur éthiopien Haïlé Sélassié à Moscou

Congrès mondial des femmes, 1963

Hommage à Maurice Bishop, leader de la Grenade

Hommage à Nelson Mandela

Le célèbre Paul Robeson, athlète, chanteur et distingué polyglotte, artiste engagé qui connut une gloire en Union soviétique inversement proportionnelle à son ostracisation en Amérique.

En 1952, Paul Robeson reçoit le Prix international Staline. Interdit de déplacement, il reçoit son prix à New York. En avril 1953, peu après la mort de Staline, Paul Robeson écrit « À toi, bien-aimé Camarade », un éloge de Staline comme combattant de la paix et guide du monde : « Par sa profonde humanité, par sa sage compréhension, il nous lègue un riche et monumental héritage. »

En août 1959, il part pour Moscou où il reçoit un accueil triomphal. De passage à Khabarovsk, 18000 personnes emplissent le stade Lénine, où Paul Robeson interprète le 17 août des chansons russes classiques, ainsi que des standards américains. Paul Robeson s'envole ensuite pour la Crimée où il se repose à Yalta, puis travaille sur un film documentaire et rencontre Nikita Khrouchtchev. Il visite aussi le camp de pionniers Artek avant de partir pour la Grande-Bretagne.

Un extrait de son grand concert à Moscou, en 1949

The proud valley (1940)

Un film sur le 60e anniversaire de Paul Robeson fêté en grande pompe en URSS.

Moscou, 1er mai 1959

Moscou, 1er mai 1959

Le président du parti communiste américain, Henry Winston, à Moscou, en 1963

Un article très important sur la vie des Noirs en Russie, paru dans le magazine américain Ebony, en 1960

Une autre étude sur le même sujet

Un film qui évoque ce sujet

Mariages interraciaux !

Une grande enquête : Тысяча окон (1968)

Deux articles sur le destin des Noirs en Russie: ici et ici

La communiste américaine Angela Davis

Le boxeur américain Mohammed Ali

Un chanteur d'origine cubaine

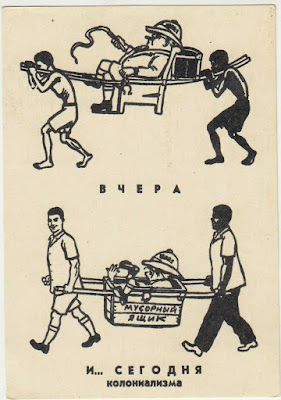

Caricature de l'influence soviétique en Afrique

Des pionniers africains

Hommages africains à la Russie

Des miliciens noirs ?

Игорь Хиряк, le seul liquidateur noir de Tchernobyl

Jouets soviétiques

Exotisme

Réalisme socialiste

Abram Markovitch Tcherkasski : Приезд иноземных работников (1932)

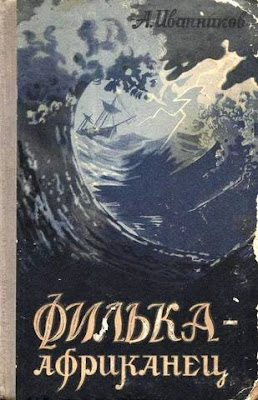

Dans la littérature enfantine

Красные дьяволята (1923)

На берегах Ровуми (1928)

Чёрная кожа (1931)

Великий утешитель (1933)

Максимка (1952)

Tamango (1958)

The defiant ones (1958)

Musique traditionnelle éditée par la firme Melodia

La figure (caricaturale) du Noir dans la publicité, le spectacle et l'illustration populaire

Une variation

À l'instar de nos « têtes de nègre », les appellations de friandises au chocolat désignées par le mot негр (« nègre ») tendent à devenir inconvenantes.

Autodérision ?

Une grande enquête : Тысяча окон (1968)

Une singulière histoire

La communiste américaine Angela Davis

Le premier rôle de l'acteur noir d'origine américaine, naturalisé soviétique, James Patterson, dans le film Цирк (1936)

Un autre acteur noir américain, Wellman Rudd (extrait de Jet Magazine, 24 juillet 1952)

Une artiste connue (Coretti Henrihovna Arle-Titz) dans l'Empire russe et en Union soviétique (1881 – 1951)

La belle poésie de Boris Kornilov

Negro spirituals, blues, etc., en Russie (cf. aussi chapitre Jazz)

Séminaire : Les éditions soviétiques en langues africaines : objectifs, répertoire, participation des Africains dans le cadre du programme ELITAF – Élites africaines formées en URSS et dans les pays de l'ex-bloc soviétique.

Avec Nikolaï Dobronravin, professeur à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, faculté des Relations internationales. L’histoire des éditions d’ouvrages et autres publications en langues africaines en URSS est très particulière, et fort peu connue à l’étranger. Cette histoire est aujourd’hui également oubliée en Russie postsoviétique ; les traducteurs et les éditeurs n’ont laissé que peu de traces accessibles aux chercheurs.

Cette intervention sera basée sur l’hypothèse selon laquelle traduire et publier en langues africaines était étroitement lié à la nature du régime soviétique. Lorsque ces publications ont commencé à apparaître, l’URSS était loin d'être le centre de la révolution mondiale. Elle prétendait être le pôle alternatif aux États-Unis et au capitalisme, et, de fait, empruntait une idéologie qui n’était pas la sienne et l’adaptait aux besoins de l’État et de sa politique étrangère.

Le répertoire des éditions en langues africaines est très significatif. Contrairement à des représentations très répandues, c’est d’abord la littérature russe et soviétique qui a été traduite, y compris des publications destinées à la jeunesse. Les publications purement idéologiques sont apparues seulement durant les années 70 et 80, avec une espèce d'automatisme quelque peu irrationnel. Ces dernières publications remplissaient les rayons des librairies en URSS et parfois en Afrique. Leur échec tient sans doute au fait qu’elles n’étaient pas du tout adaptées aux besoins des militants et sympathisants pro-soviétiques en Afrique. La « traduction littérale » ne permettait pas de lire facilement les œuvres de Marx, Engels et Lénine, notamment leurs publications sur l’économie politique du socialisme, etc.

Quant aux belles-lettres russes et soviétiques, c’était un autre échec, mais sans doute moins évident. On traduisait en amharique, swahili et haoussa la littérature classique, par exemple Léon Tolstoï (Histoires pour enfants), Alexandre Pouchkine (Doubrovski, Récits de feu Ivan Pétrovitch Bielkine), Constantin Stanioukovitch (Les récits maritimes), les œuvres des écrivains russes et soviétiques du XXe siècle tels que Maxime Gorki, Alexandre Beliaïev (surnommé le « Jules Verne soviétique »), Vera Panova, Arkadi Gaïdar (Tchouk et Gek, destiné aux enfants), Mikhaïl Cholokhov, Alexandre Grine (prose romantique, et pas tout à fait prosoviétique), Iouri Naguibine, l'écrivain kirghiz Tchingiz Aïtmatov, Salchak Toka (homme politique et écrivain touvinien), etc. La sélection des livres traduits était dictée par les goûts des éditeurs et par la censure (d'où les mêmes livres en URSS et à l’étranger). Les contes et les bandes dessinées ont connu plus de succès, comme on le voit à la lecture de mémoires publiés en Inde ou en Angleterre. Par contre, il n’y eut pas de réactions importantes dans les pays africains. Les éditeurs soviétiques ne s’intéressaient-ils pas au point de vue des lecteurs en Afrique subsaharienne ?

Les tirages soviétiques en langues africaines ne sont pas connus avec précision, bien que l’URSS ait adopté un système fort rigide à cet égard. Selon l’évaluation d’Anna Tichkina, les différents tirages en swahili ont atteint au total 200 000 exemplaires, ce qui paraît peu, si l'on tient compte des tirages soviétiques d’alors (100 000 exemplaires pour une publication était une norme).

L’échec des éditions en langues africaines en URSS contraste avec le succès d'audience de Radio Moscou, qui apparaît dans les souvenirs de nombreux militants africains.

(Source : http://www.fmsh.fr/fr/c/7270)

Des miliciens noirs ?

Игорь Хиряк, le seul liquidateur noir de Tchernobyl

Abram Markovitch Tcherkasski : Приезд иноземных работников (1932)

Films

Чёрная любовь (1917)

La friandise qui a provoqué l'ire de l'intéressé

Une variation

Отелло (1955)

Un spectacle à l'Artek

Et colère