Le cinéma soviétique

Le cinéma soviétique

Brochure in-4, 32 pages. Éditée à l'occasion du Festival de Cannes 1946.

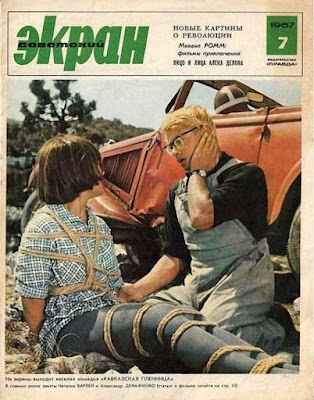

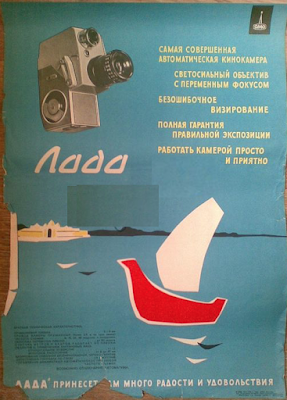

L'effort cinématographique de l'URSS. Le studio du scénario. L'Institut cinématographique. La guerre nationale. Chasseurs d'images. Les particularités. Le réalisme dans le cinéma soviétique. Le rôle culturel. Au service de la jeunesse. Jeunes héros à l'écran. Les films documentaires. La science et le film. Leur vie quotidienne. Les comédies. Tadjikistan. Le prix Staline. Visages de l'écran soviétique. Les films en couleurs. Etc.

Période tsariste

C'est en 1896 que furent projetés les premiers films (des œuvres des frères Lumière) en Russie, à Moscou et Saint-Pétersbourg. La même année, en mai, le premier film tourné (par les envoyés des Lumière) est un documentaire puisqu'il s'agit du couronnement de Nicolas II au Kremlin. De nombreuses salles de cinéma sont alors ouvertes, où l'on peut voir de petits films, actualités, films amateurs, farces ou grivoiseries. On ne date que de 1908 le premier court métrage russe : Stenka Razine de Vladimir Romachkov, film consacré aux cosaques, bien connu des Russes, qui rencontre immédiatement un très grand succès. Le cinéma connaît un boom économique, énormément de films sont produits, et, comme dans les autres pays, les intellectuels se divisent. Voici ce qu'en disait Tolstoï en 1908 : « Vous verrez que cette petite machine qui tourne en faisant clic-clac révolutionnera notre vie ».

En 1910, est réalisé le premier film d'animation russe avec des insectes naturalisés. C'est le début d'une longue tradition extrêmement riche qui essaimera dans tous les pays d'Europe de l’Est.

Sur les 2000 films réalisés durant cette période, seulement 10% ont survécu car les copies se sont abîmées et, de plus, les productions étant tenues en piètre estime par la suite, elles n'ont pas été conservées.

Période soviétique

Par le décret du 27 août 1919, le nouveau régime nationalise la production et la distribution cinématographiques, changeant ainsi l'histoire du cinéma, puisque les années qui suivent verront émerger un cinéma d'État (à ce titre extrêmement bien financé et valorisé, mais également censuré) qui est en même temps l'un des cinémas les plus novateurs de son époque. Lénine déclare que « le cinéma est pour nous, de tous les arts, le plus important » et Trotski surenchérit en 1924 : « Quand nos hameaux auront des cinémas, nous serons prêts à achever la construction du socialisme ». Les bolcheviks partagent une idée répandue que le cinéma permet d'éduquer, officiellement, de rendre accessible la littérature classique russe ou mondiale mais, officieusement, d'être un instrument de propagande inégalé.

Huit cinéastes-théoriciens ont transformé le « muet soviétique » en « objet mythique » : Kouléchov, Dovjenko, Poudovkine, Eisenstein, Room, Vertov, Kozintsev et Trauberg. En 1919, la première école de cinéma du monde est créée à Moscou. Le nouveau cinéma soviétique bénéficie des expériences fort nombreuses des avant-gardes artistiques qui ont marqué les dernières années du tsarisme (futurisme et constructivisme dans les beaux-arts, formalisme en littérature...). Des réalisateurs comme Sergueï Eisenstein, Vsevolod Poudovkine et Alexandre Dovjenko signent leur premiers films dans les années 1920. Eisenstein réalise son premier long métrage, La grève (1925), à l'âge de vingt-six ans, mais c'est son deuxième, Le cuirassé Potemkine, qui lui apporte la renommée internationale. La remarquable mise en scène du massacre des manifestants sur les immenses escaliers d'Odessa apporte la preuve que le cinéma peut égaler les autres arts. Eisenstein réalise ensuite un film encore plus ambitieux, Octobre (1927), pour célébrer le dixième anniversaire de la révolution de 1917.

Dziga Vertov est un cinéaste soviétique d'avant-garde qui, s'opposant à un cinéma dramatique et littéraire (une histoire, des acteurs, des décors), privilégie le montage-mouvement du réel. Dans son film manifeste expérimental L'homme à la caméra, il oppose, au « ciné-poing » d'Eisenstein, sa conception du « ciné-œil », en suivant le déroulement de la vie dans une grande ville russe, le temps d'une journée.

Serge Bondartchouk réalise, avec son monumental Guerre et paix, la synthèse du langage cinématographique du XXe siècle. Son influence, au niveau mondial, sera considérable.

Tous les films soviétiques ne sont pas avant-gardistes. Sous la NEP, surgissent de nombreuses comédies comme Aelita, Le bonheur juif ou Dentelles de Ioutkevitch.

Les années 1936-1938 sont des années difficiles en raison de la présence de Nikolaï Iejov à la tête du NKVD. En 1940, La loi de la vie, de Stolper et Ivanov, est interdit. Le film montre une soirée d'étudiants en faculté de médecine qui boivent. Le film déplaît à Staline qui fait venir les réalisateurs et le scénariste au Kremlin le 9 septembre 1940.

La période qui suit la mort de Staline est considérée comme « la Renaissance du cinéma soviétique ».

La rivalié Est-Ouest est toujours perceptible concernant les choix des sujets : par exemple, des réalisateurs russes tentent d'adapter de la meilleure manière possible au cinéma les grands standards de la littérature européenne.

Après la fin de l'URSS

Après la fin de l'Union soviétique, plusieurs cinéastes russes sont récompensés lors des grands festivals internationaux, comme Nikita Mikhalkov avec Urga en 1991.

En 1998, Alexeï Balabanov revisite l'histoire du cinéma russe dans Des monstres et des hommes, film tourné à la manière des films dans années 1920, période florissante pour les arts. Ce n'est pas la grande histoire qu'il choisit de montrer mais l'univers des premiers films érotiques, de la violence crue et de la méchanceté gratuite.

Malgré la chute de l'Union soviétique, le cinéma russe peine à s'exporter. Par exemple, Pavel Lounguine est l'un des rares réalisateurs russes à voir ses films distribués à l'étranger. En 2003, son film Un nouveau Russe remporte le prix spécial du jury du Festival du film policier de Cognac. En 2005, Familles à vendre montre des immigrés russes qui retrouvent leurs racines dans un village qui n'est pas celui de leur enfance, contrairement à ce qu'on leur fait croire.

L'effort cinématographique de l'URSS. Le studio du scénario. L'Institut cinématographique. La guerre nationale. Chasseurs d'images. Les particularités. Le réalisme dans le cinéma soviétique. Le rôle culturel. Au service de la jeunesse. Jeunes héros à l'écran. Les films documentaires. La science et le film. Leur vie quotidienne. Les comédies. Tadjikistan. Le prix Staline. Visages de l'écran soviétique. Les films en couleurs. Etc.

Le cinéma russe et soviétique : esquisse historique

Période tsariste

C'est en 1896 que furent projetés les premiers films (des œuvres des frères Lumière) en Russie, à Moscou et Saint-Pétersbourg. La même année, en mai, le premier film tourné (par les envoyés des Lumière) est un documentaire puisqu'il s'agit du couronnement de Nicolas II au Kremlin. De nombreuses salles de cinéma sont alors ouvertes, où l'on peut voir de petits films, actualités, films amateurs, farces ou grivoiseries. On ne date que de 1908 le premier court métrage russe : Stenka Razine de Vladimir Romachkov, film consacré aux cosaques, bien connu des Russes, qui rencontre immédiatement un très grand succès. Le cinéma connaît un boom économique, énormément de films sont produits, et, comme dans les autres pays, les intellectuels se divisent. Voici ce qu'en disait Tolstoï en 1908 : « Vous verrez que cette petite machine qui tourne en faisant clic-clac révolutionnera notre vie ».

En 1910, est réalisé le premier film d'animation russe avec des insectes naturalisés. C'est le début d'une longue tradition extrêmement riche qui essaimera dans tous les pays d'Europe de l’Est.

Sur les 2000 films réalisés durant cette période, seulement 10% ont survécu car les copies se sont abîmées et, de plus, les productions étant tenues en piètre estime par la suite, elles n'ont pas été conservées.

Période soviétique

Par le décret du 27 août 1919, le nouveau régime nationalise la production et la distribution cinématographiques, changeant ainsi l'histoire du cinéma, puisque les années qui suivent verront émerger un cinéma d'État (à ce titre extrêmement bien financé et valorisé, mais également censuré) qui est en même temps l'un des cinémas les plus novateurs de son époque. Lénine déclare que « le cinéma est pour nous, de tous les arts, le plus important » et Trotski surenchérit en 1924 : « Quand nos hameaux auront des cinémas, nous serons prêts à achever la construction du socialisme ». Les bolcheviks partagent une idée répandue que le cinéma permet d'éduquer, officiellement, de rendre accessible la littérature classique russe ou mondiale mais, officieusement, d'être un instrument de propagande inégalé.

Huit cinéastes-théoriciens ont transformé le « muet soviétique » en « objet mythique » : Kouléchov, Dovjenko, Poudovkine, Eisenstein, Room, Vertov, Kozintsev et Trauberg. En 1919, la première école de cinéma du monde est créée à Moscou. Le nouveau cinéma soviétique bénéficie des expériences fort nombreuses des avant-gardes artistiques qui ont marqué les dernières années du tsarisme (futurisme et constructivisme dans les beaux-arts, formalisme en littérature...). Des réalisateurs comme Sergueï Eisenstein, Vsevolod Poudovkine et Alexandre Dovjenko signent leur premiers films dans les années 1920. Eisenstein réalise son premier long métrage, La grève (1925), à l'âge de vingt-six ans, mais c'est son deuxième, Le cuirassé Potemkine, qui lui apporte la renommée internationale. La remarquable mise en scène du massacre des manifestants sur les immenses escaliers d'Odessa apporte la preuve que le cinéma peut égaler les autres arts. Eisenstein réalise ensuite un film encore plus ambitieux, Octobre (1927), pour célébrer le dixième anniversaire de la révolution de 1917.

Dziga Vertov est un cinéaste soviétique d'avant-garde qui, s'opposant à un cinéma dramatique et littéraire (une histoire, des acteurs, des décors), privilégie le montage-mouvement du réel. Dans son film manifeste expérimental L'homme à la caméra, il oppose, au « ciné-poing » d'Eisenstein, sa conception du « ciné-œil », en suivant le déroulement de la vie dans une grande ville russe, le temps d'une journée.

Serge Bondartchouk réalise, avec son monumental Guerre et paix, la synthèse du langage cinématographique du XXe siècle. Son influence, au niveau mondial, sera considérable.

Tous les films soviétiques ne sont pas avant-gardistes. Sous la NEP, surgissent de nombreuses comédies comme Aelita, Le bonheur juif ou Dentelles de Ioutkevitch.

Les années 1936-1938 sont des années difficiles en raison de la présence de Nikolaï Iejov à la tête du NKVD. En 1940, La loi de la vie, de Stolper et Ivanov, est interdit. Le film montre une soirée d'étudiants en faculté de médecine qui boivent. Le film déplaît à Staline qui fait venir les réalisateurs et le scénariste au Kremlin le 9 septembre 1940.

La période qui suit la mort de Staline est considérée comme « la Renaissance du cinéma soviétique ».

La rivalié Est-Ouest est toujours perceptible concernant les choix des sujets : par exemple, des réalisateurs russes tentent d'adapter de la meilleure manière possible au cinéma les grands standards de la littérature européenne.

Après la fin de l'URSS

Après la fin de l'Union soviétique, plusieurs cinéastes russes sont récompensés lors des grands festivals internationaux, comme Nikita Mikhalkov avec Urga en 1991.

En 1998, Alexeï Balabanov revisite l'histoire du cinéma russe dans Des monstres et des hommes, film tourné à la manière des films dans années 1920, période florissante pour les arts. Ce n'est pas la grande histoire qu'il choisit de montrer mais l'univers des premiers films érotiques, de la violence crue et de la méchanceté gratuite.

Malgré la chute de l'Union soviétique, le cinéma russe peine à s'exporter. Par exemple, Pavel Lounguine est l'un des rares réalisateurs russes à voir ses films distribués à l'étranger. En 2003, son film Un nouveau Russe remporte le prix spécial du jury du Festival du film policier de Cognac. En 2005, Familles à vendre montre des immigrés russes qui retrouvent leurs racines dans un village qui n'est pas celui de leur enfance, contrairement à ce qu'on leur fait croire.

Кинорежиссёр Юлий Райзман (1983)

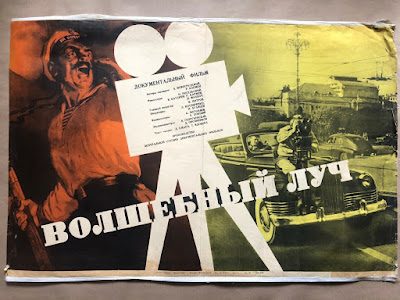

Un grand documentaire de 1930 sur le cinéma

Films étrangers adaptés

AlbanieВеликий воин Албании Скандербег (1953)

Фуртуна (1959)

Bulgarie

Pod igoto (1952)

Septemvriytzi (1954)

Nespokoen pat (1955)

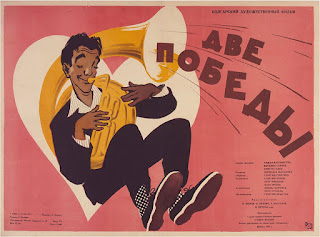

Dve pobedi (1956)

Na malkiya ostrov (1958)

Zlatniyat zab (1962)

Na tihiya bryag (1963)

Tsar i general (1965)

Nay-dalgata nosht (1966)

Бегущая по волнам (1967)

Украденный поезд (1970)

Дубльорът (1974)

Всичко е любов (1979)

Bon shans, inspektore! (1982)Под одним небом (1982)

Ян Бибиян (1985)

Bashta (1988)

Pravo na izbor (1989)

Egy asszony elindul (1949)

Lúdas Matyi (1949)

Kis Katalin házassága (1950)

Különös házasság (1950)

Civil a pályán (1951)

Nyugati övezet (1951)

A Harag napja (1953)

Rákoczi hadnagya (1953)

Dollárpapa (1956)

Bakaruhában (1957)

Dani (1957)

Csigalépcsö (1958)

Bogáncs (1959)

Szombattól hétföig (1959)

Büdösvíz (1966)

Örökség (1980)

Misi Mókus kalandjai (1984)

Szépleányok (1987)

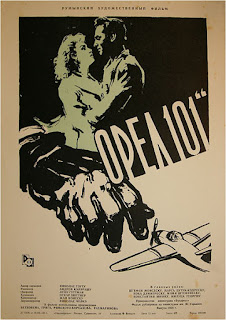

Vultur 101 (1957)

Secretul cifrului (1960)

Vacanta la mare (1963)

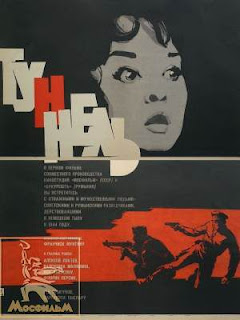

Туннель (1966)

Песни моря (1970)

Al treilea salt mortal (1980)

Dumbrava minunata (1980)

Trandafirul galben (1981)

O lebada, iarna (1983)

Divá Bára (1949)

Revolučni rok 1848 (1949)

Past (1951)

Vstanou noví bojovníci (1951)

Císaruv pekar - Pekaruv císar (1952)

Jestráb kontra Hrdlicka (1952)

Expres z Norimberka (1954)

Haskovy povidky ze stareho mocnarstvi (1954)

Andel na horách (1955)

Neporažení (1956)

Mali medvedari (1957)

Poslušně hlásím (1957)

Váhavý strelec (1957)

105 % alibi (1959)

Letiště nepřijímá (1960)

Práče (1960)

Большая дорога (1962)

Az prijde kocour (1963)

Atentát (1964)

Трасса (1978)

Vrchni, prchni! (1980)

Похождения Ярослава Гашека в рассказах Йозефа Швейка (1982)

Pohlad kocce usi (1987)

Посторонним вход разрешён (1987)

Horká kase (1988)

Nebojsa (1988)

Cudotvorni mac (1950)

Nevjera (1953)

Krvavi put (1955)

Zle pare (1956)

Na mesto, gradjanine Pokorni! (1964)

Проверено – мин нет (1965)

Ultus and the secret of the night (1917)

Three live ghosts (1922)

Room at the top (1958)

The square peg (1958)

Ole Opfinders offer (1924)

The child snatchers (1926)

Ditte menneskebarn (1946)

Den kære familie (1962)

Veiviseren (1987)

Den okända (1913)

Karin Ingmarsdotter (1920-1925)

1925

Anaconda (1956)

Las aguas bajan turbias (1952)

Horizontes de piedra (1956)

A estrada (1956)

Maclovia (1948)

Pulgarcito (1957)

Tlayucan (1962)

White smoke (1963)

Voir ici, ici et ici, une importante sélection d'affiches de films russes.

De nombreuses autres affiches se trouvent dans tous les chapitres !

De nombreuses autres affiches se trouvent dans tous les chapitres !

You never know women (1926)

Adoration (1928)

A Connecticut Yankee (1931)

Convoi vers la Russie (1934)

Sur ce thème ont paru divers récits

Moscow nights (1935)

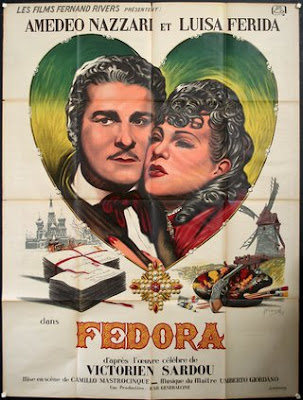

Les yeux noirs (1935)

Le mensonge de Nina Petrovna (1937)

Sur ce thème ont paru divers récits

L'entreprenant M. Petroff (Shall we dance) (1937)

Ninotchka (1939)

Song of Russia (1944)

The iron curtain (1948)

I peggiori anni della nostra vita (1949)

Da 066 dalla Russia - Viaggio nell'interspazio (1953)

La belle de Moscou (Silk stockings) (1957)

Bande-annonce

From Russia with Love (Bon baisers de Russie) (1963)

Bande-annonce

The spy with a cold nose (1966)

Il nostro agente Natalino Tartufato (1968)

La promesse de l'aube (1970)

The Kremlin letter (La lettre du Kremlin) (1970)

The girl from Petrovka (1974)

Somebody's stolen our Russian spy (1975)

Condorman (1981)

Gorky Park (1984)

Moscow on the Hudson (1984)

White nights (Soleil de nuit) (1985)

Le caviar rouge (1985)

No retreat, no surrender (1986)

Twist again à Moscou (1986)

Bande-annonce

Russkies (1987)

Les experts (1989)

Opération crépuscule (1989)

Red scorpion (Le scorpion rouge) (1990)

The Russia House (La Maison Russie) (1990)

Crisis in the Kremlin (1992)

Police Academy: Mission to Moscow (Police Academy: Mission à Moscou) (1994)

East-West (Est-Ouest) (1999)

Les poupées russes (2004)

The Russian specialist (2005)

Moscow zero (2006)

L'affaire Farewell (2009)

Bande-annonce

Our kind of traitor (2016)

Despite the falling snow (2016)

Un étonnant film de Stanley Kubrick, d'après le roman d'Anthony Burgess, avec en vedette un argot anglo-russe très original, le « nadsat ».

Anna (2019)

Ce mot est dérivé du suffixe russe correspondant à celui des nombres de 11 à 19 (-надцать) : le parallèle est on ne peut plus clair avec l'anglais -teen, à la fois suffixe qui termine les nombres de 13 à 19, et mot qui désigne les adolescents.

La création de ce jargon est le fruit d'une longue réflexion de la part d'Anthony Burgess. Soucieux de dépeindre dans son livre une société futuriste dans laquelle le langage parlé par les héros ne serait pas daté (tout argot l'étant par définition), il opte pour l'invention.

L'idée précise du nadsat lui vient après un voyage en URSS au cours de l'été 1961. Il crée ainsi un langage intemporel, tout en donnant libre cours à sa fantaisie verbale et à sa fascination pour les sonorités de la langue russe.

Irina Akulova

Vera Alentova

Nina Alisova

Via Artmane

Grajina Baikchtite

Natalia Bogunova

Janna Bolotova

Èlina Bystritskaïa

Liudmila Chagalova

Nina Chatskaïa

Svetlana Daniltchenko

Alla Demidova

Elena Dobronravova

Tatiana Doronina

Nina Drobycheva

Svetlana Drujinina

Lia Èliava

Alla Evdokimova

Natalia Fateeva

Alisa Freïndlikh

Liudmila Gladunko

Larisa Golubkina

Izol'da Izvitskaïa

Liudmila Kasatkina

Aleksandra Khokhlova

Elena Kozelkova

Raisa Kurkina

Natalia Kustinskaïa

Alla Larionova

Ekaterina Litvinenko

Klara Lutchko

Tamara Makarova

Ksenia Minina

Irina Mirochnitchenko

Marina Neelova

Rufina Nifontova

Liubov Orlova

Любовь Орлова (1983)

Liubov Polichtchuk

Janna Prokhorenko

Elena Proklova

Tatiana Samoïlova

Elena San'ko

Liudmila Saveleva

Natalia Sedykh

N. Selezneva

Irina Skobtseva

Marina Strijenova

Svetlana Svetlitchnaïa

Nadejda Tcherednitchenko

Liudmila Tchursina

Valentina Telichkina

Evgenia Uralova

Nina Urgant

Natalia Velitchko

Anastasia Vertinskaïa

Inna Vykhodtseva

Galina Yatskina

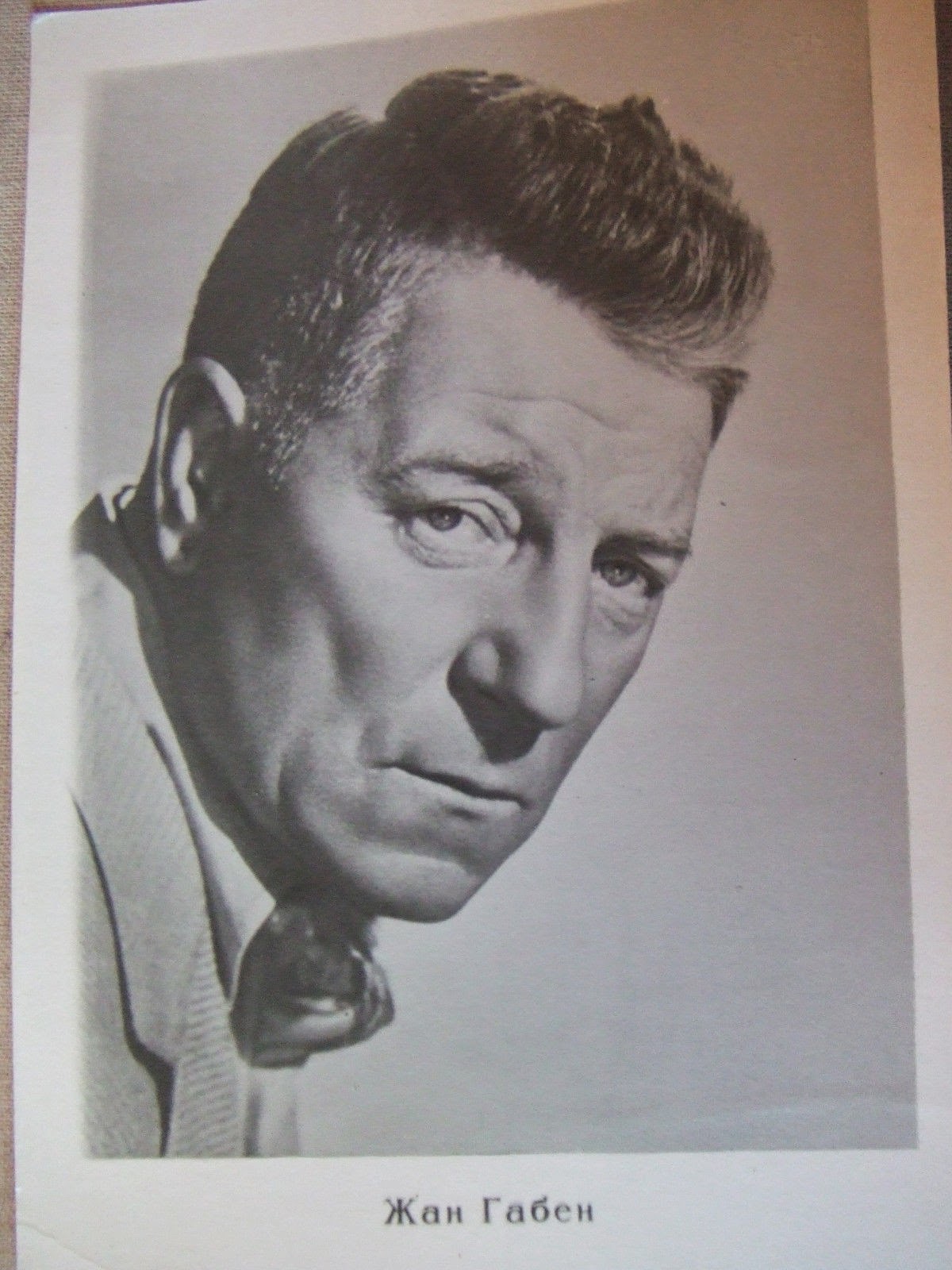

Grands acteurs français et américains d'origine russe

Jacques Tati (né Tatischeff)

Le neveu de Jacques Tati (et celui du film) fut professeur de littérature russe à l'INALCO. Nous en gardons un souvenir ému et souriant.

Le neveu de Jacques Tati (et celui du film) fut professeur de littérature russe à l'INALCO. Nous en gardons un souvenir ému et souriant.Les sœurs Poliakoff :

Marina Vlady

Avec son mari Vladimir Vyssotski

Odile Versois

Hélène Vallier

Les sœurs Poliakoff

Vernon Dobtcheff

Daniel Emilfork

Sacha Pitoëff

Sacha Guitry

Michel Constantin (né Konstantin Hokhloff)

Natalie Wood (Natalia Nikolaïevna Zakharenko)

N. Wood remet l'Oscar à Liudmila Saveleva pour Guerre et paix en 1969

Acteurs étrangers en visite en URSS et festivals de cinéma en URSS

Gérard Philipe à Moscou en 1955

1961 : Elizabeth Taylor

1963 : Yves Montand et Simone Signoret

1963 : Jean Marais

1968 : Marcello Mastroianni

1970 : Sophia Loren

1973 : Gina Lollobrigida

Un livre sur Marilyn

Ou encore Audrey Hepburn, Vivien Leigh, Louise Brooks et Charlie Chaplin, Marlene Dietrich...

-------------------

Voir aussi les sites suivants, consacrés à l'inventaire du cinéma russe :

1-Kinoglaz

www.kinoglaz.fr

2-КиноПоиск

www.kinopoisk.ru

3-Кино-Театр.РУ

www.kino-teatr.ru/

4-Список зарубежных фильмов в прокате СССР с 1955 по 1991 гг. (films étrangers diffusés en URSS)

https://svae.by/showthread.php?t=16053

5-Список утраченных фильмов России (films perdus)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_утраченных_фильмов_России_(1907)

.jpg)

.jpg)